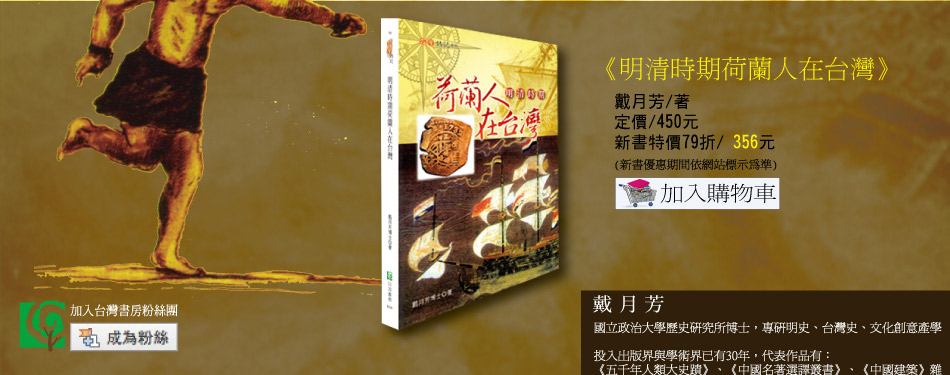

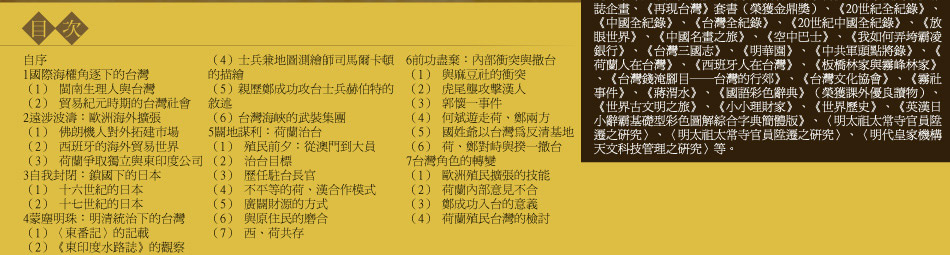

以前,我們只從台灣的角度看台灣史;現今,我們應從世界的角度來看台灣史。西元1405年(明成祖永樂三年)至1433年(明宣宗宣德八年),鄭和完成七次下西洋,前後歷時29年,比西元1498年(明孝宗弘治十一年)佛朗機人繞道南非好望角經東非蒙巴薩穿越印度洋至印度加利卡特(Calicut)早65年,其航行遠至波斯灣、紅海及非洲東岸,其後促使閩、粵兩省人口大量移民南洋,造成了今天的中南半島、馬來半島、印度尼西亞群島、菲律賓群島在西方人東來殖民以前,已經成為中國人的的天下。與此同時,歐洲已步入「貿易紀元時期」,在西元1551年(明世宗嘉靖三十年)有葡萄牙船航抵日本九州東北的豐後(Bungo)進行貿易,途經台灣時,以「福爾摩沙」(Formosa)稱呼,至此台灣日漸引起了歐洲人的注意。1553年(明世宗嘉靖三十二年),佛朗機人向明朝官員「借住」濠鏡(今澳門)。1565年(明世宗嘉靖四十四年),西班牙人占領菲律賓,在宿霧(Cebu)建立了其在亞洲的第一個殖民地。1602年(明神宗萬曆三十年),荷蘭聯合東印度公司成立,此為荷蘭從日本到南洋到南非廣大商業與殖民王國的統治指揮中心。1604年(明神宗萬曆三十二年)、1622年(明熹宗天啟二年),荷蘭兩次占據澎湖不成,1624年(明熹宗天啟四年)荷蘭與明朝官方協商,轉至大員(今安平)與中國進行貿易。1626年(明熹宗天啟六年),西班牙勢力進占雞籠(今基隆),正式宣告台灣陷於兩雄相爭之局。 本書將台灣史放在世界史的格局裡,從15世紀以後大航海時代海外擴張的來臨到16世紀以來歐洲強權的變化,外在的刺激逐步把台灣這個蕞爾小島推到一個重要的轉捩點。而在西元1581年(明神宗萬曆九年)荷蘭人反抗西班牙宣布獨立,從主權、宗教的束縛裡釋放出來的荷蘭追隨葡萄牙、比利時、西班牙等國的海外擴張政策,為了促進其在好望角以東的亞洲貿易及在亞洲繼續與西班牙作戰,於1602年(明神宗萬曆三十年)成立荷蘭東印度公司,主導東印度公司在亞洲的事務;又於1624年(明熹宗天啟四年)登陸了大員(今安平),展開了38年對台灣的統治,其間歷經明、清兩代,因此將本書名定為《明清時期荷蘭人在台灣》,希冀清楚交代其間荷蘭人在台灣進行哪些政治、經濟、社會、宗教等活動?如何與西班牙爭奪地盤?荷蘭在台灣是否達到預定的目標?最後又為何丟掉台灣基地?這些錯綜複雜的過程,與歐洲強權的抗衡、中國內部政局的變化、台灣海峽上活動的商業利益息息相關,其中將會大量運用史料檔案,全面還原明清時期荷蘭人在台灣經營的真相。

國際海權角逐下的台灣

遠溯古代,人們已經展開發現之旅,有些人為了人生目標徒步而行,也有些人在大無畏的企圖心慫恿下乘風破浪,探索這個世界,例如西元629年(唐太宗貞觀三年)唐朝高僧玄奘離開了唐朝首都長安,前往天竺(今印度)取經,經歷了17年返回中國,將其一路上所見所聞撰寫成《大唐西域記》;約西元985年(北宋太宗雍熙二年),挪威人紅髮埃里克(Eric

the Red,950∼c. 1003年)從冰島航抵格陵蘭,並建立殖民地;西元13至15世紀之間,基督教與穆斯林的旅行者都往遠東探險,他們在蒙古的首都喀喇崑崙及後來元朝大都與蒙古人有所交流,讓西方人第一次瞭解東方的風情,以威尼斯人馬可o波羅(Polo

Marco,約西元1254∼1324年)與摩洛哥人伊本o拔圖(Ibon Battuta,約西元1304∼1377年)為代表;西元1405年至1433年(明成祖永樂三年∼明宣宗宣德八年)明朝太監鄭和先後七次率領船隊從蘇州劉家港出發,途經蘇門答臘、斯里蘭卡、印度、波斯灣、紅海、麥加、非洲東岸等地,為中國有史以來最龐大的遠航船隊領導;西元1498年(明孝宗弘治十一年),葡萄牙探險家達伽馬(Da

Gama,約西元1460∼1524年)與170名船員分乘4艘船,從里斯本到加利卡特(Calicut)港口,成為首位全程以海路抵達印度的歐洲人,12年後(明武宗正德五年)佛朗機人阿爾布克爾克(Afonso

de Albuquerque,1453∼1515年)占領印度臥亞(Goa,今果阿),使之成為葡萄牙重要的貿易港口。

這些來自陸權與海權國家的探險家們,除了個人的企圖心鼓動外,還需要母國或金援國家的大力支持,才能有所作為。有人說,中國沒有海外殖民的野心,如果有的的話,在明朝鄭和下西洋時,早就囊括南洋了。而一些海權國家在財富與土地的誘引下,派遣了許多的探險家去發現通往神祕亞洲的海上航路,於是揭開了歐洲航海大發現時代的序幕。事實上,這些受委託航海探險家們並不確定他們可以達成任務,如同克里斯多夫o哥倫布(Christopher

Columbus,西元1451∼1506年)以為他發現了印度,其實是「新大陸」。

到了16世紀,越來越多的歐洲人熱中於北美洲的探險,即便從亞洲遷徙而來的早期人類已經在那裡定居了幾千年,而北歐的維京人也比他們早在11世紀初來到那裡,但對這些歐洲人而言發現美洲新大陸是一件空前絕後的探險壯舉。同時,為了追隨這個探險時代的步伐,歐洲的傳教士也積極分赴世界各地展開布教活動,他們確信透過宗教的洗禮,海外殖民地的原住民理應會尊重耶穌基督與服從殖民母國。

進入了17世紀之後,荷蘭、英國、法國的探險家們已經發現了散布在太平洋中的許多島嶼,但同時也驚訝大洋洲最大的海島(即澳洲)上面已居住許多原住民了。而此時的台灣因為靠近中國大陸的地緣位置逐漸受人注目,在風聲鶴唳的東西海權颶風裡,台灣就此捲入了被外來政權殖民的命運了。

(1) 閩南生理人與台灣

從宋代以來,福建泉州的生理人(Sangley或Sanglei)足跡遍及南海諸國,與波斯人、印度人、阿拉伯人建立了貿易關係,拉近了閩南地區與印度、阿拉伯世界的距離。在這裡提及的「生理人」,一般也稱作「華商」或「海商」,目前已知文獻裡最早提到「Sangley」是西元1575年(明神宗萬曆三年)Fray

Martin de Rada的報告中所云:「馬尼拉島上的人們稱呼中國為Sangley。」西班牙國王菲利普二世(Philip Ⅱ,1556∼1598年在位)曾經分別在1581年(明神宗萬曆九年)3月5日、1587年(明神宗萬曆十五年)6月23日給葡萄牙、馬德里頒布的敕令寫道:「一些定居在我們菲律賓群島馬尼拉市(案:1571年西班牙在菲律賓殖民總部從宿霧移到馬尼拉)的中國商人,被稱為『Sangley』。」而「Sangley」所指的就是「來到這裡作生意的商人」,這個語詞衍生兩個中國字,Xiang

lay,代表的意思也是「來到這裡作生意的商人」。「Sangley」一詞源自廈門方言「Seng li」(生理),英國學者鮑森(Boxer

C. R)探究「Sangley」一詞來自達伽洛語(Tagalog),西班牙人原來就以這個語詞來指從中國福建港口來作生意的中國人(即閩南漢人)。從1571年(明穆宗隆慶五年)起,西班牙占領的呂宋島上已湧入福建漳州人為主的閩南生理人,販賣中國商品給歐洲人。這些生理人主要集中在馬尼拉,他們不斷南下,與西班牙人以白銀交易。早在宋元即以「生理」一詞來代表生意或商人兩個意思,例如南宋人汪體仁在其家訓中云:

而能勤於生理,隨分而成,亦粗足以慰吾心。

又如張燮《東西洋考o卷一西洋列國考》載:

……著頭目四人逐日在澗看守,以便唐人生理。

而在西班牙的認知方面,「Sangley」並非專用於華商,據台灣學者方真真參閱西班牙塞爾維亞(Sevilla)印地安檔案館(Archivo

Gen?ral de Indias)保存的兩本手稿:一是《1657年到1684年到菲律賓群島貿易的舢舨和小貨船登錄文件》,一是《1686年8月28日至9月23日從不同王國到馬尼拉貿易的七艘小貨船登錄文件》,發現凡從中國閩、廣沿海一帶、台灣、日本、交趾支那和Jor/Yor(可能指柔佛)的船主或船長,西班牙人都稱為「Sangley」。

1580年(明神宗萬曆八年)4月至1583年(明神宗萬曆十一年)3月期間,彭納羅扎(Dan Gonzalo Ronquillo de

Pe?aloza)擔任第四任菲律賓總督,在馬尼拉劃定「澗內」(Paridn)為中國城,將散居各地的華人集中於澗內,成為當時海外最大的唐人街,平常住在澗內的華人約在3000∼4000人上下,另外有2000人隨貨船來去,他們住在當作絲綢市場的四排房子裡,這四排房子皆呈長方形,店鋪、食肆、中藥鋪分布其間。1588年(明神宗萬曆十六年),對馬尼拉閩南生理人向有研究的菲律賓主教薩拉扎(Domingo

de Salazar)曾寫信回西班牙提及,通常每年的11月至隔年的5月,有20名大商人自中國航行到馬尼拉,每位大商人至少會帶領100人,在馬尼拉住上7個月的時間,他們的貨船載運貨物及麵粉、食糖、餅乾、食油、鳳梨、橘子、核桃、栗子、無花果、李子、石榴、梨子、醃肉、火腿等食物,提供馬尼拉市和郊區居民整年使用,而且還載運牛、馬牲口。

到了1590年(明神宗萬曆十八年),馬尼拉的閩南生理人已增加到4000∼5000人左右,這些生理人掌控了馬尼拉的商業發展,而西班牙人也不得不透過這些生理人從中國載運充足的糧食、牲口,以維繫日常的補給。閩南生理人深諳物美價廉的道理,也肯給西班牙士兵賒帳,連華人工匠模仿製造西班牙的玩意兒更是精緻許多,價格包君滿意,薩拉扎主教驚讚道:「便宜到不好意思說出口來。」