俗諺俚語,乃人類智慧,及生活經驗所得之簡練精闢短語,它反映了一個時代,及民族之生活觀照、感受、智慧、經驗和特性。

俗諺,閩南語稱「俗語話」,或更口語的說成:「古早人講……」。

它每每在庶人的說話對談中,不經意的蹦出,不用遣詞造句,便能造成一針見血的功效。

連雅堂在其《台灣語典》中便提及:「俚言俗諺,聞之似鄙,而每亟真理,古今談論,每援用之……。」

在我們成長的過程中,它總是時不時地在耳膜中響起,想想小時候,父母常掛在嘴中的:「囝仔人有耳無嘴」,進入社會工作,前輩說的:「江湖一點訣,講破不值錢」,追女孩時,你是不是也如此自我勉勵過:「戲棚仔腳,站久人的」,嗨!多啦!原來俚諺俗語是如此親密的伴著我們長大的。

所以,我們可以這麼說:俗諺俚語,乃人類智慧及生活經驗所得之簡練精闢之短語,它反映了一個時代,及民族之生活觀照、感受、智慧、經驗和特性。

它是豐富而多彩多姿的,是先民人生經驗累積而來的智慧。

它有警訓者,如:「在生一粒豆,較贏死了拜豬頭」。

在勸勉的,如:「做牛著(要)拖,做人著磨」。

有訓戒的,如:「好天要(ˋㄞ)積雨未糧」。

它可以世故,如:「棚頂做到(ㄍㄚ)流汗,棚腳嫌到流涎(ㄋㄨㄚ)」。

可以諷世,如:「散鬼眾人驚,做婊坐大廳」。

更可以諧謔,如:「做代誌,那親像桃花過渡,吃著飯,干那武松咧打虎」。

如此深微要妙的短言片語,光唸起來都叫人會心一哂,自然印入腦中,「每援用之」了。

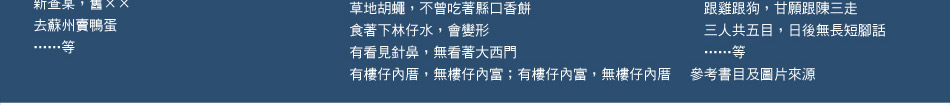

近年來,有關台灣各類文史書籍不斷出版,早成顯學,而俗諺俚語更在有心人士的廣為搜羅彙編下,或謂汗牛充棟,猗歟盛哉。但有關具故事性之俗諺,卻較為少見。

本書以故事性諺語為主軸,除了為每則俗諺尋根探源外,並對日常使用的俚語做趣味性的探討鋪陳。

這些故事概括了先民的風俗習慣,地方特性,及常民對身邊事物的價值取向,經由這些篇章,我們可以更加瞭解台灣歷史之變革,以及各族姓間的互動,與老百姓的幽然風趣表現,那股屬於常民百姓活蹦亂跳的生命力,從每則俗言俚語中,躍然紙上,相信會對讀者產生智慧的靈動,而從中獲得啟發。

悅讀這一則則的俗諺,常讓我不覺對這片豐饒的土地,產生認同與珍惜,相信您也能同我一樣,畢竟我們生於斯,長於斯,對這片土地的熱愛,是無容置疑的。

貓的奸臣,鬍的不仁

【俗諺輕鬆講】

貓的,指「麻臉者」;鬍的,指「大鬍子大漢」。不,讀音「˙ㄅㄨ」。這是一句用來譏罵麻臉者與大鬍子時常用的俚諺。

事實上,它患了孔夫子說的「以貌取人」之失,劉銘傳便是個「麻臉」,而大鬍子名將更多的是,現代人常說男人「多鬍多情」,何以俚諺評價不同?

其實,這句俗語話背後,有個很有趣的故事,它源於兩個艋舺布袋戲演師的「拚場」。

【故事說從頭】

台灣掌中戲,俗稱「布袋戲」,源自閩南,又分南管與北管兩類。

清代時,艋舺地區之南管布袋戲,有「金泉同」、「奇文閣」、「龍鳳閣」、「亦解頤」、「哈哈笑」等班,其中以「金泉同」及「奇文閣」兩團,最負盛名。

「金泉同」演師,是個大鬍子,姓童,綽號「鬍鬚泉」,他是艋舺「蓮花池街」人。而「奇文閣」業主,是個麻臉大漢,綽號「貓婆」。

貓婆唸過私塾,懂詩詞,識文章,故吐辭文雅,故事精彩,而鬍鬚泉雖然目不識丁,但記憶力特強,加上手巧功夫了得,幾個「仔」,在他掌中演來,活靈活現,同樣獲得滿堂彩。

兩個人由於旗鼓相當,每遇賽會,常互打對台,拚個你死我活,為了打擊對手,博得觀眾的認同,鬍鬚泉便在其劇中,編排「奸臣」是個貓臉;而貓婆也不甘示弱,便安排大鬍子為劇中大壞蛋,兩個人便如此這般指桑罵槐,「人身攻擊」起來,只聽得一邊喊聲:「貓的奸臣啦,天地不容!」另一邊立即冒出一個鬍鬚仔,旁白立刻罵道:「鬍的不仁,好膽麥走!」看得艋舺人大呼過癮,遂產生了這句「貓的奸臣,鬍的不仁」之俗諺。

而由於不識字的鬍鬚泉,強記戲文與貓婆硬拚,也產生了另一句俚諺:「鬍鬚泉與貓婆拚命」,用來形容一個人為爭勝,不惜「豁出去」之決心。

大埕龜,艋舺鳥

【俗諺輕鬆講】

大埕,「大稻埕」之促音。

這是日本時代,大稻埕與艋舺兩地孩童對罵之用語,乃一時代性之諺語。

【故事說從頭】

咸豐三年(一八五三年),「頂下郊拚」後,同安人被三邑人趕出艋舺,退到另一個以同安人為中心的市街─大龍峒,本擬籌建輦寶輪街,蓋到一半,卻碰到「四十九日烏」霪雨綿綿,土葛壁全部崩壞,只好再遷往當時極偏僻的「奇武卒」,就是後來的「大稻埕」。

因為有這層關係,艋舺與大稻埕人,向來不合。大稻埕今延平北路的「石橋仔頭」,以前還設一「黑隘仔門」,就是為了防止艋舺人來襲。不過,後來的「漳泉拚」,反又促成同為泉州人的團結。

倒是小孩子們,可能聽大人「講古」,激起了俠情之童心,一直到日據初期,兩地的小鬼頭們,還經常幹架鬥毆。

當時艋舺只有一所「艋舺公學校」(今老松國小),而大稻埕也只有一所「大稻埕公學校」(今太平國小)。這兩校的學生,只要在路頭路尾相遇,就像兩隻鬥雞碰了頭,剎時眼紅脖子粗起來。

所以,艋舺公學校的學生到大稻埕,一定要除掉帽子上的兩條白線;而大稻埕公學校的學生到艋舺時,也得將帽徽摘除,才敢過「鐵枝路」。要是路上碰到了,對方人少,就上;看到對方人多勢眾時,得溜之大吉,否則必被「打到走無路」。

在「仇人相見,分外眼紅」的情況下,「島罵」是免不了的,島罵之不足,可加上個「阿本仔罵」─巴格野鹿!

不過,最常用的是「童罵」─童謠式的罵街─艋舺小孩罵對方:「大埕龜,艋舺鳥,大埕死了了!」大稻埕小孩則反過來罵道:「艋舺龜,大埕鳥,艋舺死了了!」蓋鳥啄龜也。

大正七年(一九一八年),艋舺公學校舉辦全市公學校聯合運動會時,兩方死對頭跑著、跳著,最後一言不合,就在長官、來賓前面,幹起群架來。

事後,當局極為重視,大開家長會,懲戒頑童,慢慢地,此風才消失。